diverse Standorte im Stadtgebiet , Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen

Beschreibung

2017 wurde damit begonnen, in jedem der 10 Stadtbezirke eine Multifunktionale Sportfläche (MFS) in Grünanlagen zu installieren. Stand 2023 sind sechs Anlagen realisiert. Hintergrund des Projekts ist das Ergebnis einer Bevölkerungsumfrage: Privat organisierter Sport hat in der Bevölkerung heute einen hohen Stellenwert. Bedingt durch sich ändernde Lebens‐ und Arbeitsbedingungen treiben immer mehr Menschen selbst organisierten Sport. Insbesondere junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren sind häufig nicht mehr in Sportvereinen aktiv. Für sie fehlen Sport- und Bewegungsangebote im öffentlichen Raum. Gerade diese Bevölkerungsgruppe hat sich als Hauptzielgruppe für Multifunktionale Sportflächen herauskristallisiert. Vor diesem Hintergrund werden in Düsseldorf für diese Art des selbstorganisierten Sports in hohem Maße öffentliche Grün‐ und Parkanlagen, Wälder und das Rheinufer genutzt. Sport und Bewegung sind feste Bestandteile der Erholung in urbanen Freiflächen und dienen der Gesunderhaltung sowie dem sozialen Austausch. Neben den klassischen Sportarten sind insbesondere bei jungen Erwachsenen Trendsportarten zu beobachten. Auch Fitness‐Angebote werden in das städtische Grün verlegt. Düsseldorf hat mit den sechs errichteten Multifunktionalen Sportflächen ein barrierefreies und niederschwelliges Angebot geschaffen, das gut genutzt wird. Die Bevölkerung vor Ort wurde mit verschiedenen Partizipationsverfahren an der Gestaltung der Flächen beteiligt. Weitere vier Standorte werden in den nächsten Jahren realisiert.

Steckbrief der Einreichung (PDF)

Stadtteil Gladbach, Bahnhofsumfeld, Platz der Republik, Mönchengladbach , Nordrhein-Westfalen

Beschreibung

Das IHEK Alt-Mönchengladbach hatte festgestellt, dass der Platz der Republik starke Defizite in seiner Aufenthaltsqualität aufwies und nur als Transitraum genutzt wurde, auf dem sich niemand wirklich aufhalten wollte. Darüber hinaus besaß er ein negatives Image, das vor allem durch eine starke Nutzung verschiedener Randgruppen geprägt war, einhergehend mit einer schlechten Ausleuchtung und kriminellen Handlungen auf der Platzfläche. Bei der Umgestaltung des Platzes waren vor allem die Funktion eines gleichwertigen Ausgangs des Hauptbahnhofs als Ankunftsort der Stadt, die angstfreie und attraktiv gestaltete Wegeverbindung in die neu geplante Seestadt mg+ sowie die Möglichkeit, neue Zielgruppen für den Platz zu begeistern zu berücksichtigen. An der neuen zentralen Achse finden sich daher unterschiedliche Aufenthaltsmöglichkeiten in Form von Sitzlandschaften, der Skate-Plaza und des Trendsportbereichs. Der Bereich vor dem Bahnhofszugang ist als Auftaktplatz konzipiert, der gleichzeitig die Nutzerbewegungen kanalisiert und einen urbanen Ort erzeugt. Der Skatebereich ist als Plaza ausgestaltet und mit der Rollbrett Union aus Mönchengladbach entwickelt worden. Sie bildet durch seine Ausgestaltung einen attraktiven Anker zur Platzbelebung. Die Reduzierung von Verkehrsflächen führt zu rund 10% mehr an Grünflächen, die sich von Norden nach Süden getrennt durch den zentralen Platzbereich erstrecken. Verschiedene Wege, gesäumt von artenreichen Staudenbändern und Sitzgelegenheiten, gliedern einzelne Grünflächen. Die Stärkung des Radverkehrs konnte ebenso in die Planung integriert werden. Darüber hinaus ist begleitend eine Sicherheitskooperation zwischen Bundespolizei, Landespolizei sowie kommunaler Ordnungsdienst entstanden, um die bauliche Veränderung zu begleiten. Hier sind die Themen Sauberkeit, Sicherheit, Bespielung des Platzes sowie soziale Fragestellungen und die bauliche Gestaltung in Arbeitsgruppen diskutiert worden.

Steckbrief der Einreichung (PDF)

Stadtbezirk Mitte, Maschsee, Landeshauptstadt Hannover, Niedersachsen

Beschreibung

Der rund 300 m2 große Fitnessparcours ist in unmittelbarer Nähe des überregional bekannten Maschsees errichtet worden. Hauptbestandteil ist eine Calisthenics-Anlage, die aus mehreren, einander ergänzenden Geräten besteht. Sie bietet vielfältige Trainingsmöglichkeiten in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und Intensitäten. Menschen im Rollstuhl können Übungen aus einer sitzenden Position heraus durchführen, da Geräte entsprechend ausgelegt sind. Die kontrastreiche Farbgebung der Geräte und des Untergrundes erleichtert die Nutzbarkeit für seheingeschränkte Menschen. Der Bodenbelag wurde aus synthetischem Fallschutzmaterial hergestellt und ist barrierefrei begeh- und befahrbar. Die Größe des befestigten Untergrundes ermöglicht zudem eine ausreichend große Trainingsfläche für freie Konditions-, Mobilitäts- und Stabilitätsübungen. Die weitere Ausstattung beinhaltet u. a. Sitzangebote, die auch für Bewegungsübungen genutzt werden können. Hinweisschilder geben leicht verständliche Übungsanleitungen. Der Parcours ist an das öffentliche Straßen- und Wegenetz angebunden sowie über benachbarte Stellplätze und Wege barrierefrei erreichbar. Ziel und Anlass des Projektes ist, allen sportlich aktiven Menschen eine Ergänzung zu ihren Aktivitäten am Maschsee, wie z. B. Joggen, Radfahren, Inlineskaten und Wassersport, anzubieten. Zur Zielgruppe zählen neben aktiven Naherholungssuchenden auch Breiten- und Freizeitsportler, die Athlet*innen des anliegenden Olympiastützpunktes (OSP) / Sportleistungszentrums (SLZ) und benachbarte Vereine. Der Fitnessparcours kann von Menschen mit und ohne Behinderung genutzt werden. Der Erfolg des Projektes zeigt sich in seiner breiten Akzeptanz und starken Frequentierung. Neben den Zielgruppen nutzen private Sportanbieter und -vereine des gesamten Stadtgebiets die Anlage. Während der Corona-Pandemie erfuhr der Parcours anstelle geschlossener Sportstätten eine zusätzliche Beliebtheit, die bis heute anhält.

Steckbrief der Einreichung (PDF)

Stadtteile Oppau und Edigheim, Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz

Beschreibung

Im Rahmen des Modellprojektes Stadtdörfer des Landes Rheinland-Pfalz wurden im Zuge einer aktiven Beteiligung der Stadtgesellschaft mittels Befragung und Workshops die drei wichtigsten Zukunftsthemen für die Stadtteile Oppau und Edigheim ermittelt. Eine dieser Visionen widmetet sich der Erhaltung bzw. Neuschaffung von Grünflächen als attraktive und barrierefreie Begegnungs- und Bewegungsorte für alle Generationen. Durch intensive Diskussionen auf Verwaltungs- wie auch auf Stadtteilebene ist es gelungen, vier für ganz unterschiedliche Zielgruppen ansprechende und frei zugängliche Spiel- und Sportflächen im öffentlichen Bereich zu schaffen und umzugestalten. Ein Kinderspielplatz in Edigheim erhielt neue Spiel- und Bewegungsgeräte, davon zwei inklusiver Natur. Im Oppauer Park animieren gleich vier neue Teilflächen zur Bewegung unter freiem Himmel: ein Multifunktionsspielfeld mit zusätzlichen Basketballkörben, eine Calisthenicsanlage sowie eine neue Seilbahn. Unmittelbar an einer beliebten Jogging- und Spazierstrecke in Edigheim entstand ein Bewegungs- und Fitnesspark für sportaffine Jugendliche, Junggebliebene und Senior*innen. Auch an die Kleinsten wurde gedacht. Der neu gebaute Spielturm in Edigheim bietet zahlreiche Spiel- und Klettermöglichkeiten. Er ist Bestandteil eines bereits bestehenden Fußweges mit verschiedenen Spielangeboten und trägt somit zu einer neuen Attraktivität dieser Anlage bei. Bis auf den Spielturm sind alle Bereiche gut mit ÖPNV zu erreichen bzw. es existiert eine direkte Anbindung ans innerörtliche Straßen- und Radwegenetz.

Steckbrief der Einreichung (PDF)

Oberstadt, Stadt Kleve, Nordrhein-Westfalen

Beschreibung

Wunsch und Auftrag der Politik war es einen Mehrgenerationenplatz auf dem ehemaligen Skaterplatz umzusetzen, welcher im Wesentlichen aus einer Betonfläche bestand. Die entwickelten Ideen wurden im Vorhinein durch eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitarbeiter*Innen der Stadt- und Grünplanung, auf ihre Machbarkeit überprüft. Daraufhin wurden zwei Varianten als Diskussionsgrundlage erstellt. Die Zielsetzung für die Umgestaltung sah vor einen grünen Platz mit Ruhe- und Aktivitätsbereichen zu schaffen, sowie die vorhandenen Angebote für unterschiedliche Generationen zu ergänzen und zu erweitern. Durch die Vielzahl unterschiedlicher Angebote und Nutzungsmöglichkeiten soll der Bereich insbesondere für die Anwohner*Innen eine Bereicherung der ansonsten vorhandenen öffentlichen Räume sein. Der Platz ist kein klassischer Spielplatz, sondern ein Treffpunkt des gesamten Quartiers mit Angeboten für alle Altersgruppen. Er ist in unterschiedliche Bereiche gegliedert. Zum einen gibt es den zentralen Bereich, in welchem durch ein Trampolin, eine Tischtennisplatte, einen Tischkicker oder ein Schachspiel zu Spiel und Bewegung eingeladen wird. Weitere Bereiche mit Sport- und Spielgeräten oder einem Heckenlabyrinth sollen ebenfalls zum Aufenthalt und zur Bewegung im Freien auffordern. Des Weiteren gibt es noch einen Gartenbereich mit insektenfreundlichen Blühpflanzen und Lesesteinen, sowie mehrere Sitzmöglichkeiten und einen Picknicktisch. Ebenso gibt es eine Multifunktionsfläche mit Bühne und Sitztribüne auf der unterschiedlichste Aktivitäten stattfinden können. Der Platz ist für alle Bürger*Innen frei zugänglich. Große Erfolge der Maßnahme waren die großflächige Entsiegelung, der Erhalt und die Integration der vorhandenen erhabenen Bestandsbäume, sowie die insektenfreundliche Neubepflanzung (Umweltbildung). Der größte Erfolg besteht allerdings darin, dass der Platz durch seine vielfältigen Spiel- und Bewegungsangebote von den Bürger*Innen angenommen und zahlreich genutzt wird.

Steckbrief der Einreichung (PDF)

Landgemeinde Buttstädt, Thüringen

Beschreibung

Mit der Verwirklichung des Radwegekonzeptes soll die Stadt Buttstädt an die überregionalen Radwegnetze (Finne/Laura/Ilmtal-Radwanderweg) angeschlossen werden. Dank der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur, hier besonders der Bahnhof in Verbindung mit der Pfefferminzbahn, eignet sich Buttstädt sehr gut als Start- bzw. Endpunkt von Radwegtouren. Einmal in der Landgemeinde mit dem Rad unterwegs, können die Weinberge, Steppenwiesen und der Stausee zwischen Klein- und Großbrembach, die historische Altstadt und der Camposanto in Buttstädt sowie die malerische Landschaft des Thrüniger Beckens bestaunt werden. Noch heute ist Buttstädt als Stadt der Märkte aus Zeiten des Mittelalters bekannt. Viehhandel und Ochsenmärkte prägten die Stadt an der Via Regia. Mit Schaffung der Radwege können Besucher der heutigen Traditionsmärkte nicht nur per Auto und Bahn, sondern auch per Rad anreisen. Doch bleibt man in der Landgemeinde selbst, profitieren auch die Bürger vor Ort. Die umliegenden Ortschaften können mithilfe der Radwege sicher per Fuß und Rad erreicht werden. Der Weg zur Arbeit oder Schule mit dem Fahrrad kann problemlos zurückgelegt werden. So vereint sich umweltbewusstes Handeln mit Förderung der eigenen Gesundheit. Und wer sich nun die Frage stellt "Was tun, wenn mein E-Bike geladen werden muss?" brauch sich keine Gedanken machen. Mitten in Buttstädt, am Roßplatz, steht eine Ladesäule für E-Bikes. Die Ladezeit kann man sich mit einem Rundgang durch die historische Altstadt oder einem Café-Besuch gleich nebenan vertreiben. Durch das Projekt "Digitaler und 'analoger' Lückenschluss im gemeinsamen Radwegenetz des Zweckverbandes 'Allianz Thüringer Becken'" ist es möglich die umfangreichen Ziele des Radwegekonzeptes zu verwirklichen. Die bereits gebauten Radwege verlaufen von Klein- nach Großbrembach (2,72 km), von Olbersleben nach Guthmannshausen (1,51 km), von Buttstädt nach Rudersdorf (3,60 km) und in der Ortslage Hardisleben mit Anschluss nach Rastenberg (1,02 km).

Steckbrief der Einreichung (PDF)

Stadt Buttstädt, Landgemeinde Buttstädt, Thüringen

Beschreibung

Unter dem Projekttitel „Buttstädter Heimatwege – erleben, entdecken und einfach durchatmen“ sind verschiedene Maßnahmen zusammengefasst, welche in den Jahren 2017-2019 in der Stadt Buttstädt durchgeführt wurden. Insgesamt ziehen sich die Maßnahmen wie ein „Weg“ durch die ganze Stadt. Angefangen in der Altstadt an der Windhöfe, über das Gründerviertel zum Offenbacher Platz und Roßplatz, bis hin zum Lohwald. Alle Projekte sind unter anderem entstanden, da man neue & verbesserte Outdoor- Freizeitaktivitäten für Kinder, Jugendliche und die ganze Familie schaffen wollte. In der Windhöfe ist eine kleine Parkanlage mit Naschgarten & Spielelementen entstanden. Am Offenbacher Platz wird durch die neuen Spieleinheiten eine Verbindung zur benachbarten Grundschule herstellt, während ein Boule-Feld & Hochbeete unter dem Motto „Essbare Stadt“ die benachbarten Altenpflegeeinrichtungen einbeziehen und somit einen mehr-Generationen-Platz geschaffen wird. Der Roßplatz wurde entsiegelt, begrünt und Baumpflanzungen werten den Erholungscharakter auf. Der Platz ist wichtiger Wegetransfer zwischen Schule & Busbahnhof, weshalb das Wegenetz von der straßenseitigen Führung in die Mitte der Grünfläche verlegt wurde. Im Lohwald welcher eine einzige Waldfläche war, wurde ein intelligentes und zugleich ökologisches Wegenetz unter Beteiligung einer breiten Öffentlichkeit gestaltet. Die ökologische Aufwertung und die Stärkung der Freiraumqualität stand als wichtiges Ergebnis im Vordergrund. Neue Elemente sind unter anderem Natur-Informationstafeln, der Ausbau einzelner Wege, eine verbesserte Zugangssituation, ein Waldspielplatz & eine Sitzgruppe am Lerchenberg. Ziel der Projekte war es mehr Freiflächen für Bewegung in jeder Altersgruppe zu schaffen. Anhand der große Beteiligung von Bürger*innen der Landgemeinde ist ersichtlich, wie gut diese Projekte in der Stadt Buttstädt angenommen werden. Durch eine Barrierefreie Gestaltung der Maßnahmen ist außerdem die Inklusion aller Personen sichergestellt.

Steckbrief der Einreichung (PDF)

Altstadt, Bad Tölz, Bayern

Beschreibung

Die Parkanlage Taubenloch in Bad Tölz, ein Kleinod inmitten der Altstadt an der Isar, konnte Ihre großen Qualitäten für die ruhige Erholung der Bürger, Gäste der Stadt, als auch als Ziel für Wandernde und Radreisende lange Jahre nicht voll entfalten. Unter anderem war der Park mit dem imposanten Baumbestand schwer auffindbar, da der Haupteingang hinter einem Parkplatz nahezu verborgen lag. Im Jahr 2016/2017 untersuchte ein ISEK die Landschaftsräume der Stadt und benannte die Parkanlage Taubenloch als eine zentrale öffentliche Grünfläche mit hohem Aufwertungspotenzial. Die Stadt Bad Tölz lobte daraufhin einen freiraumplanerischen Wettbewerb für die Umgestaltung der Parkanlage aus, den Uniola (damals noch Keller Damm Kollegen) für sich entscheiden konnte. Mit der Umsetzung der Wettbewerbsideen im Rahmen der Objektplanung, begannen die Stadt Bad Tölz und das Planungsteam eine fruchtbare Zusammenarbeit, die mit der Ortskenntnis der Auftraggeber und der fachlichen Qualifikationen der Planer in einem erfolgreichen Projekt mündete, das schon vor dem Tag der Eröffnung die Begeisterung der Bevölkerung entfachte. Zwei neue Aktivitätszonen bereichern nun das Freizeitangebot: Durch die Entfernung der bestehenden Hecken entlang der Flussböschung, öffnet sich der Park visuell zur Isar und die nun begehbare Böschung ist zu einem wichtigen neuen Aufenthaltsraum am Wasser geworden. Die Auffindbarkeit der Parkanlage verbesserte sich entscheidend, durch die Schaffung eines einladenden Entrees an der Säggasse. Eine kleine Platzfläche leitet nun Besucher direkt in den Park, anstelle des zuvor viel genutzten Parkplatzes, der die Einsehbarkeit des Kleinods verminderte. Die Bürger finden hier nun ein vielfältiges Angebot Spiel-, Sport- und Aufenthaltsflächen, das auch Radtouristen und Wandernde auf den übergeordneten Erholungsrouten zu einer Rast einlädt.

Steckbrief der Einreichung (PDF)

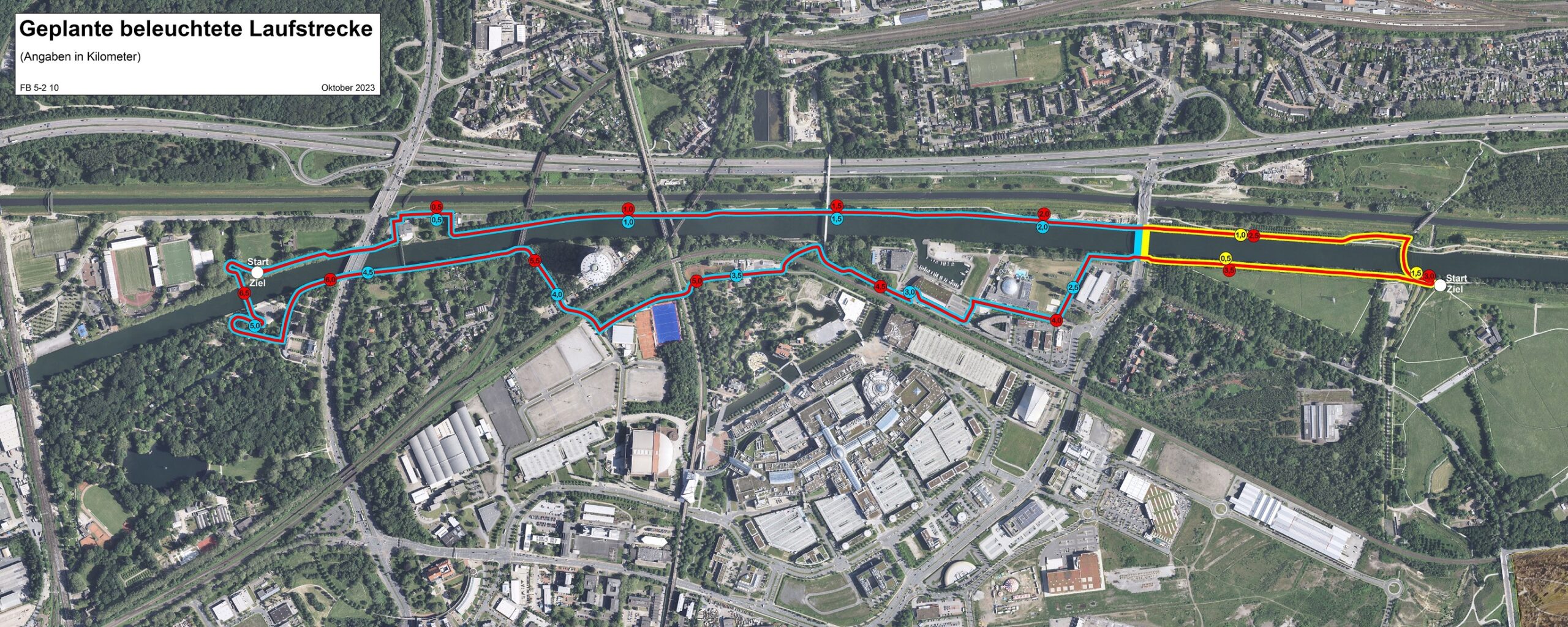

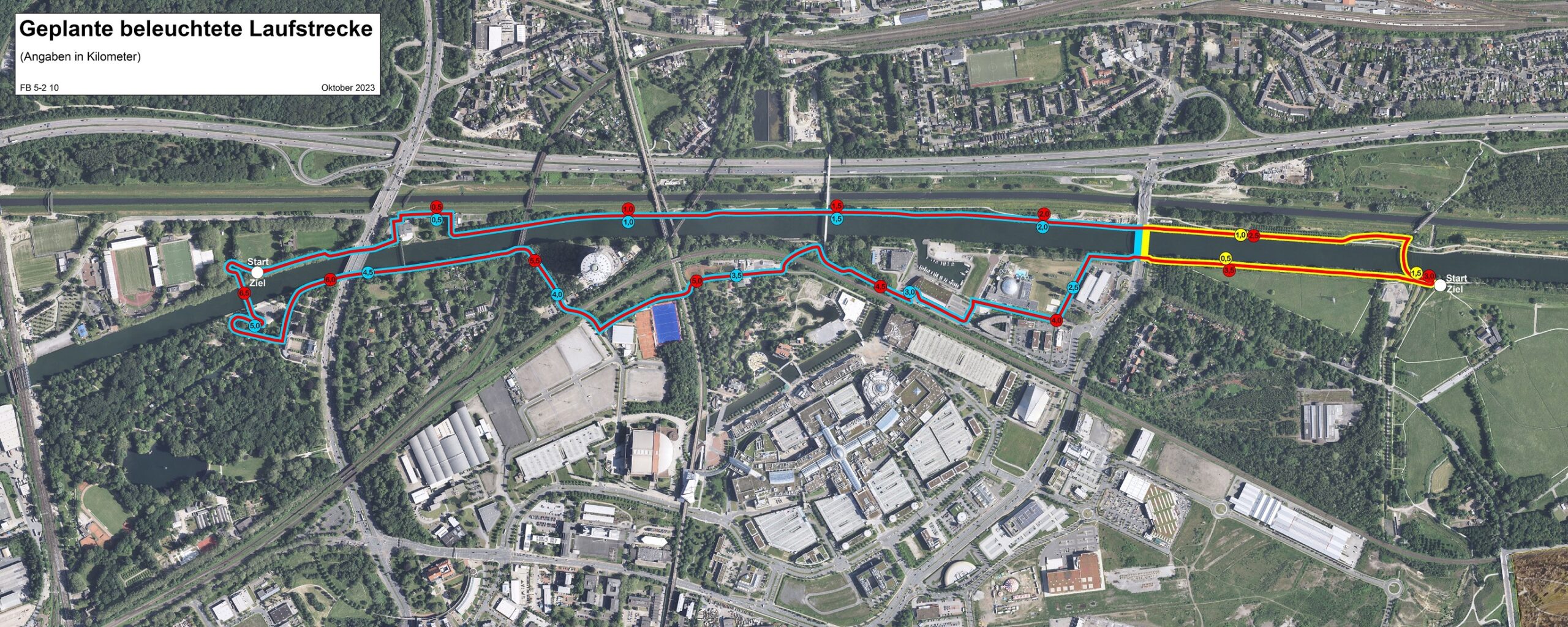

Alt-Oberhausen,Sterkrade,Osterfeld, entlang des Rhein-Herne-Kanals, Nordrhein-Westfalen

Beschreibung

Eine Anfrage aus dem politischen Raum zur Situation und Zukunft des Sports in Oberhausen aus dem Jahr 2017 hatte aufgezeigt, dass die Zahl der Oberhausener/innen, die organisiert in Sportvereinen aktiv sind, rückläufig ist. Diese Entwicklung hat sich bis 2022 weiter verstärkt. Ausgehend von diesem Befund kann jedoch nicht auf eine „Sportmüdigkeit“ geschlossen werden. Vielmehr belegen Analysen, dass eine Verschiebung weg vom organisierten Sport hin zum vereinsungebundenen Individualsport stattfindet. Sportarten wie Fitness, Joggen und Radfahren werden immer beliebter. In Oberhausen zeigt sich das durch vermehrte Bürgeranfragen zu Sportflächen im öffentlichen Raum. Mit einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke konnte die Stadt Oberhausen auf diesen Trend reagieren und auch für vereinsungebundene Bürger/innen einen niedrigschwelligen Anreiz für Bewegung und Sport setzen. Die Laufstrecke wurde bereits im Sportentwicklungsbericht von 2021 als Maßnahme mit hoher Priorität eingestuft und in den politischen Gremien sehr positiv aufgenommen. Durch eine zusätzliche Beleuchtung wird die Vernetzung von mehreren Stadtquartieren durch verschiedene Einstiegspunkte ermöglicht. Die Lampen wurden unter Berücksichtigung der ökologischen und artenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen vor Ort ausgewählt und gelten aufgrund der minimalinvasiven Beleuchtungsdauer als besonders insektenfreundlich. Der finale Streckenverlauf ist das Ergebnis intensiver Einbindung von Individual- und Vereinssportlern. Insbesondere die Expertise des Leichtathletikclub Oberhausen fand Eingang in die Planungen. Im Nachgang der Antragstellung wurde seitens des Bereiches Umwelt auf die Notwendigkeit eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages Stufe 2 hingewiesen. Dieser Beitrag befasst sich mit dem von der Osterfelder Brücke östlich gelegenen Teil der Laufstrecke. Die Fertigstellung dieses Abschnittes verschiebt sich auf Anfang 2024. Die übrige Strecke wurde im November vom Oberbürgermeister eröffnet.

Steckbrief der Einreichung (PDF)

Westerholt (Herten), Herten, Nordrhein-Westfalen

Beschreibung

Die Öffnung der Sportanlage für den Breitensport stand im Kontext der Ziele des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK). Ziele wie die Schaffung qualitativ hochwertiger öffentlicher Freiräume für alle Generationen als Kommunikations-, Erholungs-, Spiel- und Bewegungsraum. Die Sportanlage war damals nicht mehr zeitgemäß (zwei Tennenfelder, abgängige Umkleidegebäude & kein öffentlicher Zugang) und es bestand dringender Handlungsbedarf um den Standort erhalten zu können. Für die Stadt und besonders den Stadtteil Westerholt wurde ein, mit Blick auf den demografischen Wandel, für alle Generationen nutzbarer Spiel- und Bewegungsraum geschaffen, welcher von BürgerInnen, Schulen und Vereinen aktiv genutzt wird. Im Zuge der Modernisierung der Anlage wurde auch die ansässige Freizeit- und Begegnungsstätte (FBW), welche vor allem von Senioren- und Gesundheitssportgruppen genutzt wird, sowie die Sporthalle Kuhstraße mit einbezogen, welche sich durch unterschiedliche Nutzer (Schule, Vereine, Betriebssport) regelmäßig in Nutzung befindet. Das Gesamtkonzept der Freizeitanlage trägt somit zu einer positiven Entwicklung der Gesundheitsförderung bei und fördert die Entwicklung, Integration und Bildungsschancen für Kinder und Jugendliche durch ein gutes Angebot an zeitgemäßen Sportflächen/geräten. Die Freizeitanlage Westerholt hat sich als beliebter Anlaufpunkt in Herten etabliert und wird von Jung und Alt positiv angenommen. Gerade in den Ferien und am Wochenende ist die Anlage gut besucht. Im Zuge der finanziellen und räumlichen Möglichkeiten wird das Sportangebot Jahr für Jahr geprüft und wenn möglich sinnvoll erweitert.

Steckbrief der Einreichung (PDF)